СЕРБЫ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ ДО 1992 ГОДА

Первое упоминание о сербах, живущих к западу от реки Дрины, то есть на территории современной Боснии и Герцеговины, можно найти в письменном памятнике IX века «Анналы королевства франков», или «Анналы Эйнхарда» (датируются 822 годом). Больше сведений о сербах, населявших территорию современной Боснии и Герцеговины, мы находим в трудах византийского императора и писателя Константина VII Багрянородного, датируемых X веком. Говоря о «крещеной Сербии», он включает в нее Боснию с городами Котор и Десник. Константин Багрянородный упоминает также территорию нынешней Герцеговины – области Захумлье, Травуния и Пагания (Неретвлянская область) – как области, населенные сербами. Византийский историк XII века Иоанн Кинам утверждает, что река Дрина «отделяет Боснию от остальной Сербии». Следовательно, сербы заселяли территорию современной Боснии и Герцеговин еще со времен раннего Средневековья.

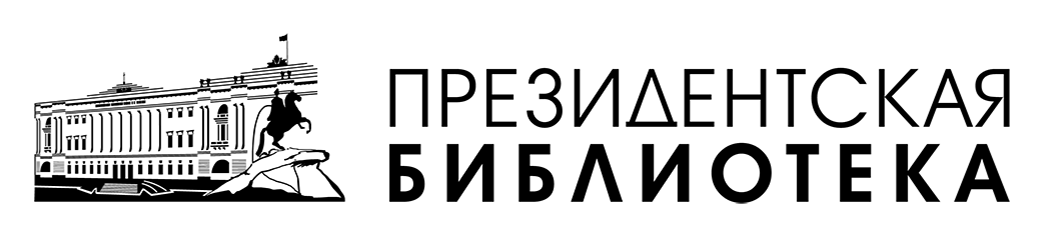

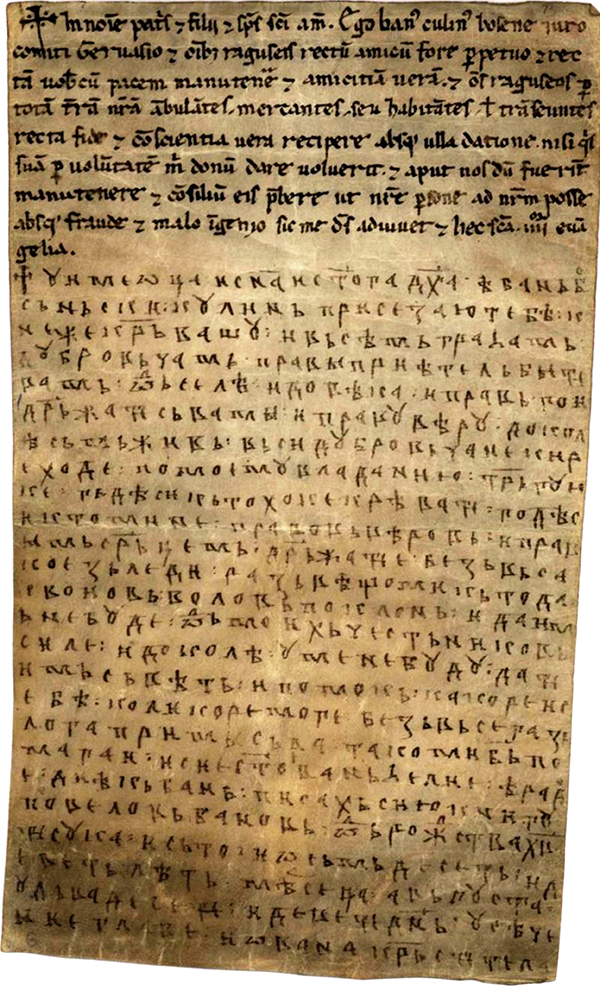

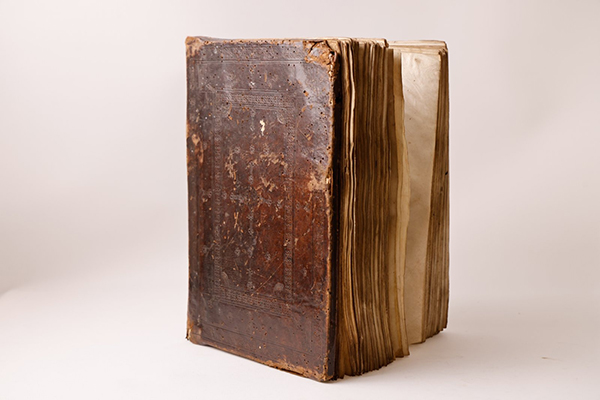

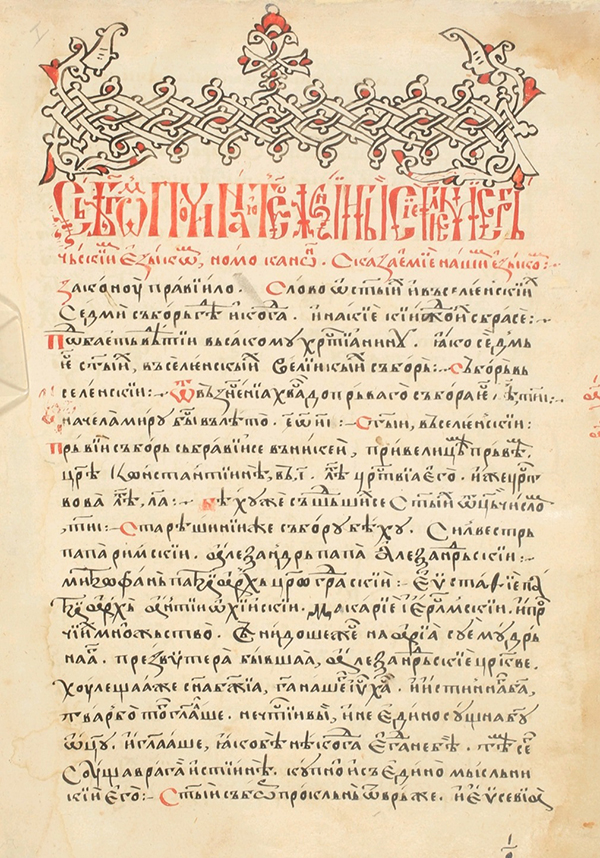

Страницы Мирославова Евангелия XII века. Евангелие было написано для князя Мирослава Хумского, брата Стефана Немани – основателя династии Неманичей. Средневековый регион Хум расположен на территории современной Герцеговины, восточная часть которой сейчас входит в состав Республики Сербской.

Фото предоставлено Фондом князя Мирослава Хумского (г. Требинье)

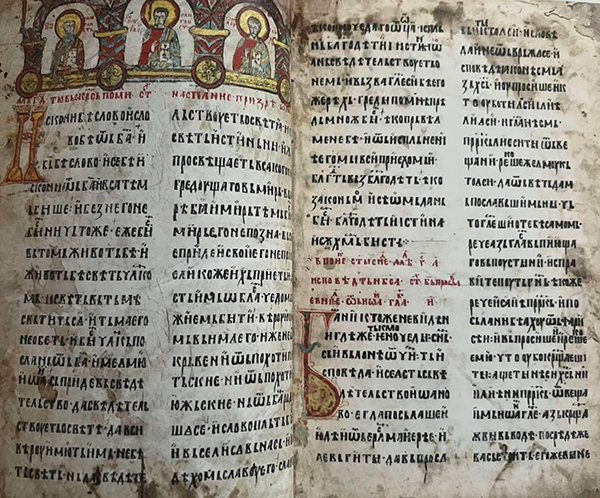

В период феодальной раздробленности Босния (до XV века) описывается в многочисленных средневековых источниках как сербское государство. Например, в двух письмах от 1188 и 1227 годов Папа Римский, подтверждая привилегии Дубровницкой церкви, упоминает «сербское государство, а именно Боснию» (“regnum Servilie, quod est Bosna”), а боснийский бан Матия Нинослав в ряде грамот жителям Дубровника (первая половина XIII века) называет своих подданных сербами. Боснийский бан Степан Котроманич в первой половине XIV века пишет свои указы для Дубровника на сербском языке, а в 1346 году Папа Римский в своем письме упоминает того же бана Степана как «сербского (боснийского) правителя» [„Stephano Bano principi Rasciensi (Bosnensi)”]. Таким образом, на протяжении всего Средневековья и в более поздние времена сербы упоминаются как народ, проживающий в Боснии, а средневековые правители самой Боснии – как сербские правители. Первый боснийский король Стефан Твртко I Котроманич был коронован в монастыре Милешеви над гробницей Святого Саввы (Неманича) и принял титул короля сербов, Боснии, Померании и Западных стран. Современная Герцеговина, которая долгое время была неотъемлемой частью Сербии Неманичей, получила свое название по титулу местного правителя Стефана Вукчича Косачи, который принял титул герцога от Святого Саввы (Неманича). Таким образом он связал себя с сербской традицией Неманичей, как и правители Боснии.

Османские вторжения на Балканы в XIV и XV веках привели к постепенному падению сербских средневековых государств, которые после десятилетий борьбы оказались под властью Османской империи. Среди этих стран была и Босния, захваченная в 1463 году. Последний король Боснии Стефан Томашевич погиб, как и сербские аристократические династии Павловичей и Ковачевичей. Герцеговина попала под турецкое владычество в 1482 году, когда пал последний оплот Влатко Герцеговича город Герцег-Нови на побережье Адриатического моря. Период XVI-XIX веков в сербской истории отмечен беспрецедентным снижением численности сербского народа, вызванного постоянными переселениями, ассимиляцией, исламизацией и движением униатства.

В этот период некоторые влиятельные сербские дворянские семьи пытались сохранить свой статус и привилегии, для чего одни семьи обращали хотя бы одного из родственников в ислам, а другие искали спасения в эмиграции. Так, отдельные представители известной полководческой семьи Милорадовичей-Храбреновичей из Герцеговины оказались в России. Здесь некоторые из них добились успеха, заняв крупные военные и дипломатические посты, как, например, генерал граф Михаил Андреевич Милорадович. В то же время Милорадовичи не забыли о своих корнях, о чем говорит их помощь, отправляемая герцеговинским сербским церквям и монастырям. Среди известных сербов из Герцеговины, переселившихся в Россию и достигших успеха в дипломатии и политике в эпоху Петра Великого, был граф Савва Владиславич Рагузинский, оставивший глубокий след в русской и сербской истории. За все это время та часть сербского народа, которая не приняла ислам, бережно хранила свои традиции, веру и свое национальное самосознание несмотря на то, что из-за этого сербы много страдали и были гонимы. В XVI веке даже началось постепенное возрождение сербской культуры, когда в 1519 году на территории современной Боснии и Герцеговины появилась первая сербская типография Божидара Горажданина.

Граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич (1669–1738) — советник русского императора Петра Великого, дипломат на службе российского государства, разведчик, писатель-путешественник и крупный меценат. При его участии был заключен Кяхтинский договор 1727 года о разграничении и торговле между Российской империей и империей Цин. Один из самых известных сербов, выходцев с территории современной Республики Сербской, работавших в России.

Литография П. Андреева с прижизненного живописного портрета

Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825) — знаменитый генерал русской армии. Прославился тем, что отразил вторжение Наполеона в Россию в ходе Отечественной войны 1812 года. Благодаря выдающимся военным заслугам был назначен генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Михаил Милорадович является потомком знаменитого сербского дворянского рода Милорадовичей из Герцеговины. Один из самых известных выходцев с территории современной Республики Сербской, преуспевших в России.

Портрет работы Джорджа Доу из Военной галереи 1812 года Государственного Эрмитажа

В течение XIX века сербы Боснии и Герцеговины постоянно восставали, поднимали мятежи, стремясь освободиться от турецкого феодального ига и объединиться с двумя свободными сербскими государствами – Сербией и Черногорией. Движение Луки Вукаловича в Герцеговине в середине XIX века даже имело планы по созданию нового сербского княжества, однако встретило отпор со стороны правителей Черногории, которые рассматривали Герцеговину как одно из направлений своей территориальной экспансии. Восстание против турок в Герцеговине, а с началом Восточного кризиса 1875 года и в Боснии, имело судьбоносное значение для всего сербского народа. Берлинский конгресс 1878 года предоставил полную независимость Сербии и Черногории, а также обеспечил им заметные территориальные приобретения, в то же время Босния и Герцеговина была передана под управление Австро-Венгерской монархии. После Берлинского конгресса стало ясно, что главным противником сербского национального освобождения на Балканах становится Австро-Венгрия вместо ослабевшей Османской империи.

Даже после столетий исламизации, миграции и террора Австро-Венгрия застала в Боснии и Герцеговине более 42,8% сербского православного населения, мусульмане насчитывали 38,7%, а католики – 18,1%. Сербский народ в Боснии и Герцеговине был разочарован решениями Берлинского конгресса, так как после тяжелой борьбы и страданий вместо освобождения и объединения с остальными сербскими землями сербы получили только новых оккупантов. Из-за этого сербы в Боснии и Герцеговине в течение нескольких поколений вели упорную национально-освободительную борьбу за сохранение веры и национального самосознания, а в конце и за освобождение от австро-венгерского владычества. В конце концов, 28 июня 1914 года выстрелы Гаврилы Принципа, представителя самого молодого („младобосанского“) поколения сербских национальных борцов, ознаменовали начало новой эпохи не только сербской, но и мировой истории. Война, которую начала Австро-Венгрия в 1914 году, была не только войной против государства Сербия, но и войной против всего сербского народа. Тогда на европейской земле впервые появились концентрационные лагеря – австро-венгерские лагеря для сербов, в том числе для сербских детей. Все сербы, включая сербов в Боснии и Герцеговине, перенесли огромные страдания в ходе Первой Мировой войны, оставив в мировой истории уникальные примеры героиза, жертвенности и мученичества. Сербский народ вышел победителем из Первой Мировой войны, однако эта великая победа, достигнутая очень высокой ценой, не была увенчана созданием национального сербского государства на всем пространстве расселения сербов. Вместо нее в 1918 году было образовано первое объединенное государство южных славян – Королевство сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС).

Период существования Королевства сербов, хорватов и словенцев / Королевства Югославия, длившийся с 1918 по 1941 год, был наполнен политической борьбой, национальными и религиозными распрями, разворачивающимися в первую очередь между сербами и хорватами. Римская католическая церковь готовила своих последователей к осуществлению вековой мечты о том, чтобы на территории от реки Дрины до Адриатического моря православные сербы были полностью истреблены, и по Дрине установилась граница между западным (римско-католическим) и восточным (православным) мирами. Таким способом предполагалось воспрепятствовать России и православию получить доступ к теплым морям, что было основой римско-католической идеологии с середины XIX века. После нападения нацистской Германии на Королевство Югославию 6 апреля 1941 года были созданы условия для создания Независимого государства Хорватия (Nezavisna Država Hrvatska, далее – НДХ). Этот оплот клерикального фашизма в 1941–1945 годах проводил преступную политику геноцида сербов, евреев и цыган на всей подвластной территории, включая земли современной Боснии и Герцеговины. В результате геноцида планировалось уничтожить около двух миллионов сербов, проживавших на территории НДХ. Преступления тех лет отличаются массовостью и жестокостью, их жертвами в основном становились женщины, дети и старики, которых истребляли самыми зверскими способами. В основном людям перерезали горло, их били кувалдой по голове, бросали в карстовые пещеры или просто закапывали. Только на территории Боснии и Герцеговины было найдено более 1000 мест массовых казней. План геноцида подразумевал, что 1/3 сербов будет убита, 1/3 изгнана в Сербию, а 1/3 насильно обращена в католическую веру. Для подобного массового уничтожения Независимое Государство Хорватия, по образцу своих нацистских наставников, основывало концентрационные лагеря. Самой известной является система лагерей Ясеновац, где были замучены сотни тысяч сербов: женщин, детей и стариков. В ходе кампании по уничтожению православия в Независимом Государстве Хорватия особенно пострадала Сербская Православная церковь. Усташи жестоко убили двух сербских владык в Боснии и Герцеговине: митрополита Петра (Зимонича) в Сараеве и владыку Платона (Йовановича) в Баня-Луке. Массовые преступления в отношении мирных сербов на территории Боснии и Герцеговины совершали также нацистские дивизии, в частности 7-я дивизия СС «Принц Евгений», 13-я дивизия СС «Ханжар», 369-я хорватская дивизия легионеров «Вражия», 718-я дивизия «Сандер». Во время Второй мировой войны массовому преследованию подверглись сербы Боснии и Герцеговины – участники движения сопротивления, особенно сильно они пострадали в ходе жестокой гражданской войны, разразившейся между коммунистическим и роялистским движениями сопротивления.

Мемориальная церковь в селе Пребиловци близ Чаплины.

Здесь покоятся останки более 550 сербских женщин, стариков и детей, которые 6 августа 1941 года живыми были сброшены в яму Голубинка близ села Шурманци в Западной Герцеговине. Мемориальная часовня, в которой были захоронены останки пребиловацких мучеников, извлеченные из земли в 1990 году, была заминирована хорватами в 1992 году. В результате взрыва большая часть останков была уничтожена. Современная мемориальная церковь была построена после войны 1990-х годов.

Фото предоставлено Фондом князя Мирослава Хумского (г. Требинье)

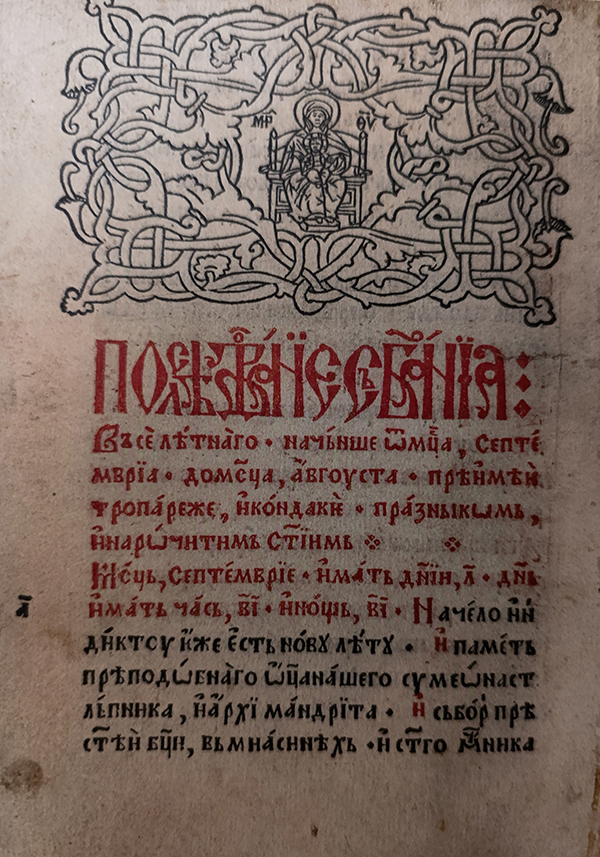

Официальная справка председателя Комитета Боснии и Герцеговины по выявлению преступлений оккупантов и их пособников Милоша Шкорича, подтверждающая, что в течение июня, июля и августа 1941 года в Бихаче Независимое Государство Хорватия убило более 12 000 сербов и евреев.

Источник: Архив Югославии в Белграде. Фонд Государственной комиссии Боснии и Герцеговины по установлению преступлений оккупантов и их пособников. Дело 131, доказательство № 72

Зверства хорватских усташей в Сански-Мосте в 1941 году – тела убитых сербов и их палач – преступник-усташ по кличке «Кляко» из Любушко. В Сански-Мосте только в 1941 году хорватские и мусульманские усташи убили около 6000 сербских мирных жителей.

Источник: Архив Югославии в Белграде, AJ – RZ – II – 92

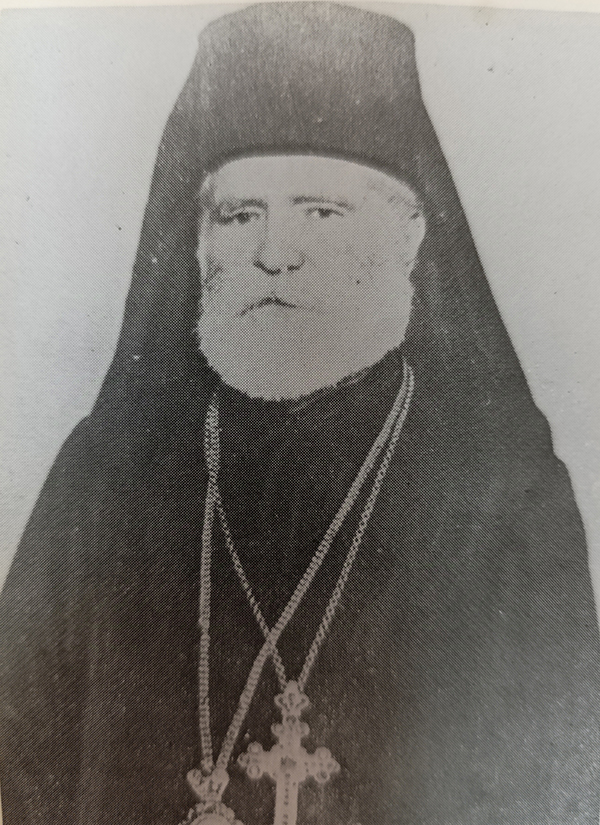

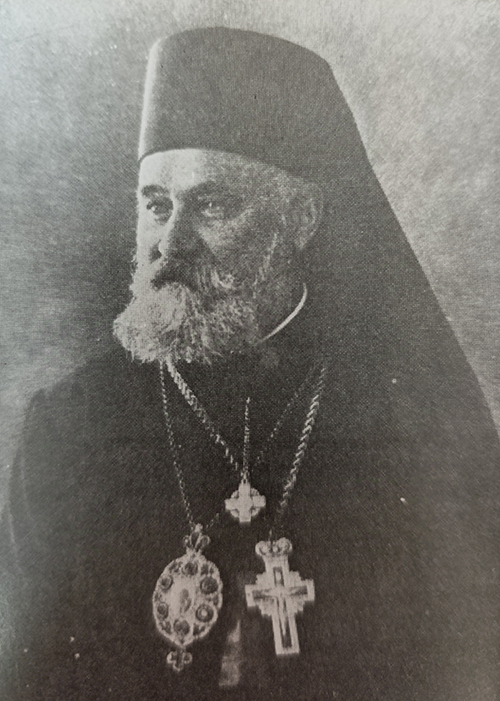

Митрополит Дабро-Боснийский Петр (Зимонич)

Был арестован в Сараеве властями НДХ в 1941 году, был в заключении в тюрьмах Сараева и Загреба, затем в лагерях Керестинец и Госпич. Очевидцы утверждают, что его также видели в лагере Ясеновац. После месяцев пыток в тюрьмах и лагерях он был убит. Место казни и захоронения неизвестно.

Источник: Булайич М. Зверства усташского геноцида. Т. 1 (Белград, 1988)

Несмотря на потери времен Второй мировой войны, сербы Боснии и Герцеговины составляли большинство населения вплоть до 1971 года (тогда проводилась перепись населения). В силу разных причин (прежде всего демографических и политических) они впервые утратили статус национального большинства. Из-за распада Социалистической Федеративной Республики Югославия и внутренних конфликтов 1990-х годов сербам Боснии и Герцеговины в третий раз в XX веке пришлось бороться за свое фактическое выживание на территории Боснии и Герцеговины. Создание Республики Сербской в 1992 году представляет собой ответ на новую попытку биологического уничтожения сербского народа к западу от Дрины, так как на пространстве Хорватии он уже был почти полностью уничтожен в ходе геноцида Второй Мировой войны и последующего изгнания в 1990-е годы.